أنا والمكتبة وجرجي

سري سمّور

عالم المكتبات العامة الجميل الواسع، كانت بداية تعرفي عليه في مكتبة مدرسة وكالة الغوث (الأونروا) في مخيم جنين؛ فمنذ أن افتتحت المكتبة سارعت إلى التسجيل، وما زلت حتى الآن أحتفظ ببطاقة العضوية التي تحمل صورتي منذ أكثر من ثلاثين عاما، والبطاقة بالطبع تحمل تعميما أنه يحق لي كتلميذ عضو استعارة كتب من المكتبة وارتيادها في الأوقات المخصصة.

ولا شك بأن المكتبة في ذلك الوقت كانت جيدة نسبيا بما فيها من كتب وموسوعات، وقصص وروايات، وأكثر ما كان التلاميذ يحرصون على استعارته هو الروايات والقصص، أو أي كتاب يحوي صورا ملونة، فقد كان للصورة ألقها وجاذبيتها بل حتى هيبتها واحترامها، لدرجة أنني كنت أشعر بنوع من التميز او الخصوصية لأن أبي-رحمه الله- ورّثني أطلس خرائط قديم ولكنه ملوّن، والخرائط فيه تشبه تلك التي يعلقها المعلم في الصف وقت الدرس فقط، ومكانها الثابت فقط غرف الإدارة والمعلمين، والأطلس بحوزتي يغنيني نوعا ما عنها.

ثم إن اسم (جرجي زيدان) واضح أنه يخص شخصا عربيا، ولكن ليس مسلما، فما شأنه بتاريخ الإسلام؟ هذه ملاحظات وأسئلة ومشاعر اقتحمت خيال الفتى الذي لم يتجاوز 13 عاما، وهو يقف أمام الرف لدقائق، وبعد تقليبها ببصري وبيدي، حزمت أمري وتناولت رواية واستعرتها وبدأت قراءتها بشغف وفضول، وكررت الاستعارة من هذه السلسلة؛ علما بأن النصوص تشكل لفتى مثلي تحديا ممزوجا بإغراء؛ فالنص كما قلت ليس مشكولا كما أن عدد الصفحات كبير بالنسبة للطاقة المقدرة لتلميذ في سني.

ولكن كان للنص جاذبيته وإغراءه من عدة جوانب؛ كالتشويق والأسلوب المغري للقارئ بالمتابعة، والأحداث التي تلهب الخيال، وكان للعنصر النسائي حضوره المؤثر بطريقة ربما أعجز عن الدقة في وصفها، ووصف شعوري آنذاك تجاهها؛ فأنا تلميذ ملتزم بالصلاة والصيام، ومن أسرة محافظة، ومن مخيم لاجئين، ربما لا يوجد فيه سوى بضع فتيات أو نساء حاسرات الرأس، كما أن الدارج والمعروف والمعتاد في ذلك الزمان أن من ينشغلون بقضايا متع الجسد و(الكيف) تحصيلهم الدراسي رديء غالبا، وكنت في قائمة أول الأوائل. وهي مرحلة عمرية أكبر من الطفولة بما تحمل من براءة وغير ذلك وأصغر من البلوغ البيولوجي التام، أي هي الفترة الانتقالية، ومرقوم (جرجي أفندي) يتيح الاطلاع على جانب من عالم النساء لم أعهده ولم أعرفه سابقا، ولا أظن غيري أصلا قد عرفه بتلك الطريقة في بيئتي.

وعرض العنصر النسائي بطريقة مشوقة تحمل الإغراء، دون، أو على مسافة واضحة مما صرنا نعرفه لاحقا بالأدب (الإيروسي) هو عرض له نوع من اللذة الغريبة الغامضة.. كان هذا تعاملي الأولي مع النص، ثم بدأت أشعر بأن النص يبتغي بنعومة وخشونة وتسلل ثابت نسف ما درسناه في المنهاج وما يقوله لنا المعلمون، وما كنت أقرؤه ذاتيا في مطبوعات أخرى، فأوجست في نفسي ريبة وحذرا مما أقرأ.. وبمشيئة الله أكمل حكايتي مع روايات جرجي زيدان في حديث قادم..

وإذا كانت الرواية أو القصة أو الكتاب، لا يوجد في صفحاته صور، فقد كان الغلاف المزيّن بصورة أو رسم ملون بريشة مبدعة، يشبع شيئا من نهم التلميذ بالصورة، وقد يستعير الكتاب فقط من أجل هذا الغلاف دون أن يقرأ منه صفحة واحدة! لن أصعد سلم المبالغة في تعظيم الذات، وأقول بأنني كنت أبحث عن الكلمات والجمل الجيدة والمفيدة، بينما كنت زاهدا بالصور والرسوم، ولكن ما أنا به زعيم هو أنني كنت أقل نهما بالصور، أو لا أكتفي بالرسوم والصورة والتفرج عليها على حساب النص المكتوب. وكان هناك رف كامل فوقه مجموعة منضودة من الروايات، وبالمناسبة كان استخدامنا لكلمة (رواية) وجمعها (روايات) شبه معدوم، فكنا نقول (كتاب) أو (قصة) وكلمة كتاب حتى المعلمين كانوا يستخدمونها للإشارة إلى أي نص مطبوع بين دفتين، عدا المصحف الشريف طبعا.

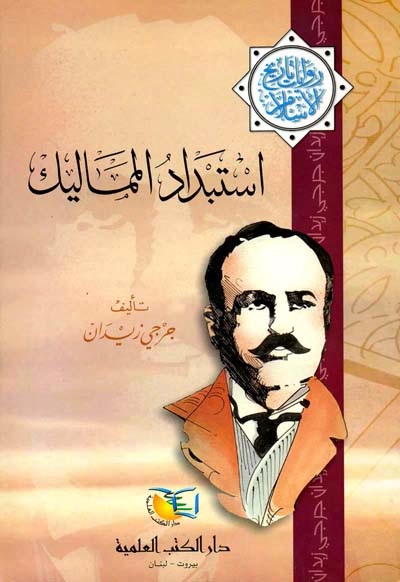

والرف الذي أتحدث عنه هو رف روايات تاريخية، بالتعبير الذي عرفته لاحقا، وكاتبها هو (جرجي زيدان).. كان الاسم المطبوع على الرواية هكذا بدون واو، أي جرجي وليس جورجي. وعلى الغلاف صورة أو لنقل رسما ملونا جذابا مع العناوين المتعددة: أسير المتمهدي، العباسة أخت الرشيد، شجرة الدر، وغيرها من العناوين. وكانت السلسلة تأخذ حيزا بارزا من المكتبة وتحمل عنوانا مثيرا (سلسلة روايات تاريخ الإسلام). وبالنسبة لفتى صغير، فإن الأمر يحمل إشارات مثيرة غامضة، فالرسوم الموجودة على غلاف كل رواية جذّابة إلى حد كبير، علما بأنني في تلك الأيام قد تجاوزت مسألة التركيز على الصور والرسوم، والتي كانت أساسية عند أقراني، وتلعب دورا مهما في خيارهم عند استعارة أي كتاب، فبلا فخر صار النص والمحتوى عندي أهم من الصورة بكثير…ولكن الآن أنا أمام حالة غريبة، فالروايات في هذه السلسلة، لها غلاف عليه رسم جذاب، فيما داخلها لا يوجد رسوم أو صور ملونة، بل نص مطبوع باللون الأسود بلا تشكيل للحروف، والخط أقرب إلى الحجم الصغير.